OpenAI Agent Builder 取代 Make? 10 维深度对比 | AI 精英周刊 028

通过深度实测和 10 维度对比发现,Agent Builder 和 Make 并非替代关系而是互补工具。Agent Builder 在用户交互体验方面完胜(8分 vs 2分),拥有开箱即用的 ChatKit 聊天组件,而 Make 在后台自动化触发和集成广度上碾压对手(9分 vs 1分,3000+ 应用 vs 少数工具)。核心决策原则:对话式 AI 应用选 Agent Builder,后台自动化流程选 Make,复杂场景考虑协同。这种差异化定位反映了 AI 工具生态的演化方向——不是简单的"谁取代谁",而是各自专注于最擅长的领域。

很多人说 OpenAI 刚刚发布的智能体构建器 Agent Builder 会终结传统的自动化平台,比如 Make 和 Zapier。但我实测了 90 分钟后发现,这个判断完全错。

这 90 分钟里,我用它搭了一个客服智能体,又用 Make 复现了同样的流程,发现真相和大家想的完全不一样。选错工具你会浪费几十个小时,甚至让你的整个 AI 项目翻车。

你看 Agent Builder 它确实可以可视化地拖拽出一个内置安全护栏、能理解意图、调用工具的 AI 智能体,这看起来很强大,对吧。但是它能定时运行吗?它能连接你的 3000 多个业务系统吗?你看,表面强大的背后,有些关键能力其实是缺失的。

为了搞清楚这个问题,我做了 10 个维度的深度对比,基于我常年做 Make 和 AI 自动化课程的实践经验。先说两个最明显的对比:在用户交互体验方面(就是你跟 AI 聊天、看界面的这部分)Agent Builder 完胜,在后台自动化触发方面 Make 碾压 Agent Builder。但这只是 10 个维度当中的两个。

接下来你会看到 Agent Builder 的三个致命限制、5 个最关键维度的深度对比、一个真实案例展示它的能力和坑,还有一个决策矩阵告诉你什么时候该选哪一个。

Agent Builder 到底是什么?三条边界先说清

我们先简单回顾一下 Agent 的定义。AI 智能体 Agent,它有感知、规划、推理、工具使用、行动这五大核心能力,还有记忆和学习这两大支撑系统。从感知到行动,是一个不断的反馈循环,它的核心特征就是自主性。

但是 Agent Builder,它有几条边界和坑会显著影响我们的使用感受。咱们先来讲最关键的三条,其余的弱点我会在对比和演示里边统一讲解。

第一条边界: 它不是一个自动化平台。什么意思呢?它没有定时触发、没有 Webhook(就是让外部系统主动通知你的那种回调接口)、没有事件监听。你打开它的画布,搜不到任何这些触发器。它的设计逻辑,就是一个实时的交互。你要想每天早上 9 点自动发报告,或者监听 Notion 新增的数据,目前做不到。如果你需要这种后台无人值守的自动化,那还得靠 Make 这样的传统自动化平台。

第二条边界: 它的调试体验不够好。它只有一个 Preview 模式,没有单步调试、也没有断点。出错了,报错信息只给个节点 ID,你根本不知道是哪个环节出了问题。

第三条边界: 它的中文命名有坑。这个是我实测踩的坑。如果你用中文给 Agent 或者 UI 小部件命名,可能就会直接失败,而且报错信息也不会很清楚。所以现在的规范就是我们所有的节点名、变量名统一用英文。

10 个维度,5 个最关键的先看

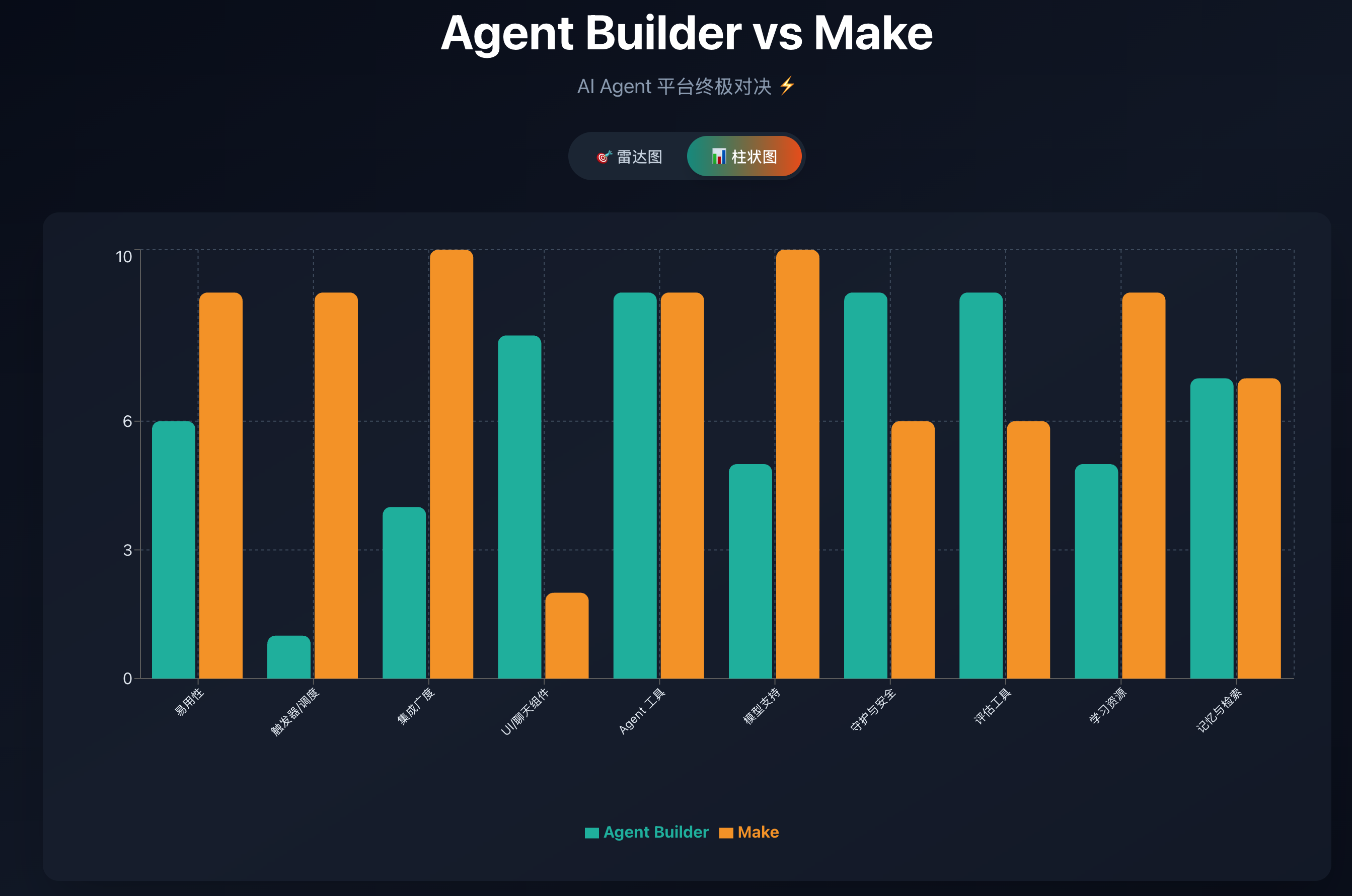

边界我们了解了。接下来看它们详细的评分对比。这张表是我的主观评分,依据是来自于我常年做 Make 和 AI 自动化课程所积累起来的经验。评估的方式是功能的完整度、易用性和成熟度,以十分制来打分。我一共对比了十个维度,下面进行逐项对比。

维度一:易用性

首先第一项易用性:Agent Builder 6 分,Make 9 分。Agent Builder 虽然有着直观的画布和预览,但它使用起来其实并不简单。你需要理解工具配置、CEL 语法(就是一种表达式语言,用来写条件判断的)、数据结构,对非技术人员,门槛挺高的。不要被这个可视化的界面所迷惑,它也不是拖拖拽拽那么简单。

举个例子,比如我们要添加一个 MCP——就是 Model Context Protocol,模型上下文协议,让 AI 能调用外部工具。我们就用它自带的 Google Drive 连接器。点击之后配置,弹出的配置界面,非技术人员一看就晕。所以 Agent Builder,它更像是一个给开发者的可视化代码构建器,它的最终目的是为了输出代码。

而 Make 在这方面就会好很多。Make 是非常成熟的可视化编辑器,你可以很方便的拖模块进来,然后连线、配置,它整个的流程一目了然。所以普通用户即使不懂编程,也能搭出相对比较复杂的流程。虽然继续深入它也有一定的难度,但从上手的角度来说,它对非技术人员明显会更加友好。

维度二:触发器

第二个维度触发器:Agent Builder 1 分,Make 9 分。Make 是真正的自动化平台,专门为无人值守设计。所以它的触发可以支持定时触发,按照时间定时触发,也可以通过各种 App、各种事件来进行触发。比如说来新邮件、表格里新增加了数据,甚至包括 Webhook 的回调,它都能主动感知变化来自动开始工作。

而 Agent Builder 在这一块,几乎是缺失的。它只能通过你手动进行提问,或者 API 的调用来启动。像定时运行你是做不到的。所以从这点上来看,Make 是一个主动式的后台流程系统,而 Agent Builder 目前还是被动式的前台响应。如果你的系统需要后台持续运行,Make 是唯一的选择。当然,Agent Builder 刚刚发布,未来它的演进路线还有待观察。

维度三:集成广度

第三个维度集成广度:Agent Builder 4 分,Make 10 分。这差距相当明显。我们可以看到 Agent Builder 它自带的连接器其实很少。它自带的工具,除了它内置的核心几个工具——文件搜索、网络搜索、代码执行,还支持 MCP Server。这个 MCP Server 会扩大它使用工具的范围。

之后同样,它可以支持本地工具,以及 Function Calling——就是让 AI 能调用你自定义的函数来完成任务。所以 Agent Builder 它自带的工具、自带的连接器很少,除了它自家的工具之外,就是少数的第三方工具。当然,通过 MCP 可以扩展范围,理论上你也可以用 Zapier 的 MCP,理论上可以调用到更多工具。但毕竟你是在两个平台之间来回中转和折腾,这点跟 Make 来相比,就完全不在一个量级了。

Make 它所支持的 App,3000 多个 App,每一个应用里面都会支持很多操作,算下来也有数万个操作。所以这完全不在一个量级上。对于主流的 SaaS 系统、数据库,包括消息系统,Make 都有它现成的模块。你要接入到企业系统里面,也基本上是即插即用。

所以这方面来对比,Agent Builder 更偏向 AI 逻辑,它是靠少量内置的核心 AI 工具加接口扩展。而 Make 的定位是一个集成平台,连接各种应用,这就是它的绝活,也是它的护城河。这一点 Make 庞大的生态系统,并不是任何一个其他系统在短时间内就能够超越的。这也是为什么 Zapier 是传统自动化平台的老大,它集成了 7000 多个应用,下来就是 Make。所以广泛的集成能力,是 Make 的一个护城河。

维度四:UI 聊天组件

第四个 UI 聊天组件。这个维度就反过来了:Agent Builder 8 分,Make 只有 2 分。Agent Builder 它的杀手锏就是 ChatKit——它自带的聊天 UI 组件。工作流发布之后,只需几行代码,就能把完整的聊天窗口嵌到你的网页里面、嵌到你的系统里面,开箱即用。而且它还不只是简单的聊天框,它能在你的对话当中去渲染交互式的组件,比如各种卡片、按钮、表格等等。

而 Make 根本没有自带的聊天 UI。如果你想做聊天界面,Make 得自己写前端,通过 API 来调用 Make 的流程。所以如果你想快速搭建一个面向用户的对话应用,Agent Builder 就完胜。

维度五:Agent 工具

第五个维度 Agent 工具。这一项,Agent Builder 和 Make 可以说是各有千秋,都是九分。Make 的 AI Agent,它虽然起步比较晚,但它的开发非常快,现在它的 AI 智能体系统已经相对比较完善了。它现在支持三类工具:一个是 MCP,它可以同时支持 MCP 服务器和 MCP 的客户端。另外,对于工具它可以支持 Scenario——就是 Make 里的一个完整工作流——作为工具,也可以支持它的模块级别的工具。你创建的 Agent,它会根据工具的名称和描述,来去自主选择调用哪一个。

Agent Builder 的工具,我们刚才已经看到了它所支持的这些工具。关键区别在架构层面。Agent Builder 它的模式,AI 拿到的是原子级的工具——就像最小的能力单元——文件搜索、网络搜索、代码执行等等,由 AI 来自主决策,它如何去组合这些基础能力的工具来完成任务。

但是 Make 的模式不一样。Make 的模式是你预先定义好了你的工作流,比如一个 Scenario、或者单个模块,都可以当工具用。但你要预先去进行构建,内部的逻辑映射、错误处理都可以去配置,然后把它们加入到 Agent 的工具调用白名单里。Make 的 Agent 就可以选择你封装好的工作单元。它的自主性同样体现在它会根据具体的需求,来选择哪个工具、给工具什么样的输入。所以 Agent Builder 它调用的工具,是更细粒度的原子级别的能力,就像一个一个的乐高积木块。而 Make 的 AI,它可以负责选择一些预制好的工作单元。

这是其中五个维度的对比。后面安全评估工具、学习资源和记忆这方面的详细对比,我会在完整的评分卡中提供。

实战:搭一个客服 Agent,看看这些差异在哪

光看评分可能还不够直观,接下来我带你看个真实案例——一个模拟客服 Agent,看看这些差异在实际操作中到底意味着什么。

案例功能演示

首先我们来看它能做什么。这是一个模拟的客服 Agent,我们简单演示两条路线。如果我发信息说我的设备坏了,无法开机。这时候客服 Agent 就会给你一个选项,可以给你提供一个免费的替换设备,然后等待你的决定,是同意还是拒绝。当你做出选择之后,Agent 就会根据你的选择来给出不同的信息,包括不同的心情底色。这是一个客户退换货的服务流程。

我们再来问一个问题:我能从 MAPS 课程学习当中得到什么?这是一个典型的客户咨询问题。Agent 就会根据私有知识库做出回答。这就是这个演示 Agent 能做的事情。让我们看一下它的构建过程。

构建过程详解

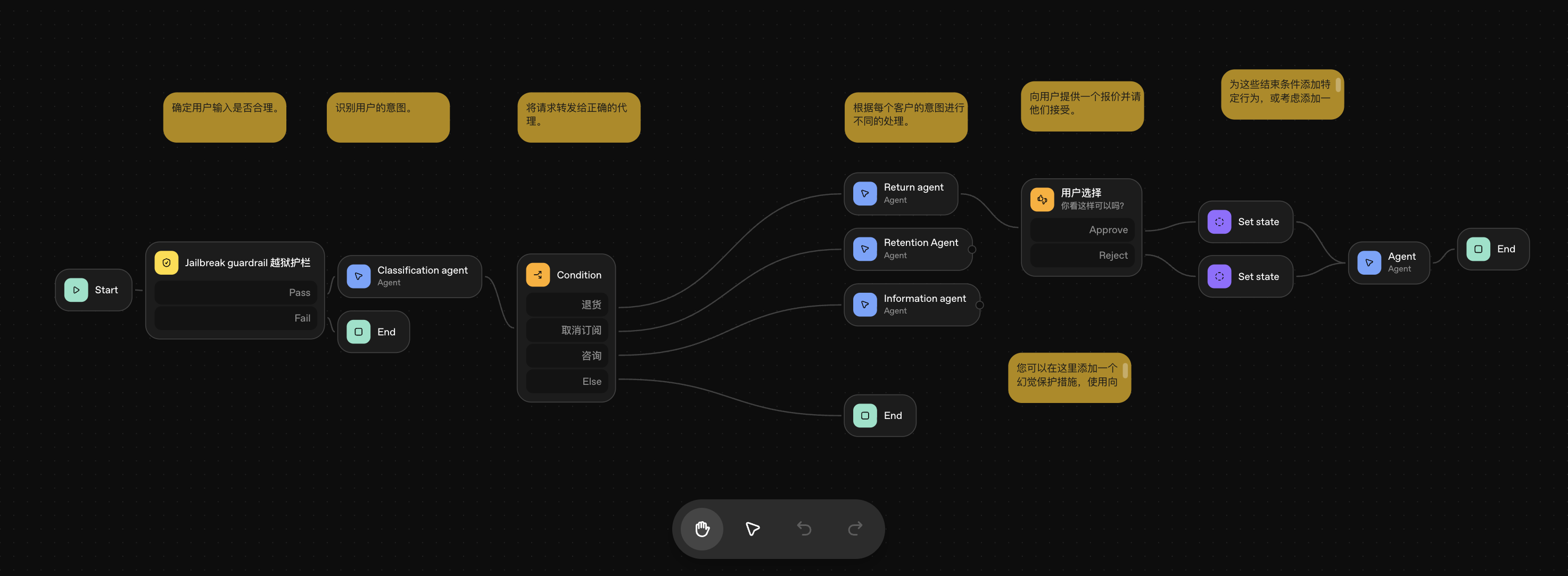

步骤一:安全优先 第一步安全优先。第一个节点是 Agent Builder 很有特色的功能——护栏(Guardrails),可以在流程入口拦截恶意输入。让我们看一个具体例子。比如最经典的破解 System Prompt 的提示注入,一个越狱提示词。流程首先就会到护栏节点,越狱护栏,直接在这一步就会拦截掉,不会去运行后续的节点。这是 Agent Builder 一个很有特色的功能,就是它的安全功能。

步骤二:意图分支 接下来是 Condition——条件分支,也就是 If/Else 功能。它可以根据前面对用户意图识别的 Agent,识别出来的用户不同需求,来分支到不同的 Agent 去进行处理。比如用户咨询就会让知识库 Agent 去做回答,退货就会让专门负责退货处理的智能体去做处理。

步骤三:用户批准 因为退货涉及提供免费替换设备,所以这个就不能让 Agent 完全自主处理,必须通过用户来进行确认。所以这里用到了 Agent Builder 另一个特色节点,就是 User Approval,用户批准模块。流程运行到这时,就会暂停在这里等待用户的介入。之后,它会根据用户选择的是同意还是拒绝,同样分支出不同的路径进行处理。

当然这里也有个问题,User Approval 只负责分支,它并不会传递状态。你必须手动用 Set State 节点去记录用户的选择,这样下游才可以知道用户到底做出了什么样的选择。

步骤四:可视化输出 最终,我们会做一个可视化输出,输出一个底色有颜色的卡片。这就是前面讲过的,它的输出可以通过这些小部件来进行输出,所以回复会更加美观。这是我们通过在输出格式里面选择 Widget 来实现的。

步骤五:知识库功能 除了这些还有它的知识库功能。因为它内建了 File Search(文件搜索)功能,这就是它的内部知识库功能。OpenAI 本身也有它自己的向量存储,Agent 就可以直接查询你上传的文档。

这个案例实际上展示了 Agent Builder 的核心能力——安全、路由分工、人机协作、状态管理、可视化以及 RAG(Retrieval-Augmented Generation,检索增强生成——就是让 AI 先查资料再回答)。当然也会暴露它的易用性和调试方面的一些不足。

所以,你该选哪个?

案例看完了。现在你可能会问:我到底该选哪个?

如果你需要快速验证对话式 AI 应用,就选 Agent Builder。比如客服、问答,或者去测试你的 AI 原型,优先考虑 Agent Builder。

如果你需要稳定运行、可预测的后台自动化流程,特别是涉及到多系统的集成和定时任务,Make 是不二之选。

对于大多数复杂应用——既需要前台智能交互,又需要后台流程自动化的,你甚至可以考虑使用 Agent Builder 和 Make 的协同。

核心结论是:它们并不是替代关系,而是互补。 选择合适的工具,取决于你的核心应用场景——如果需要快速验证对话式 AI 应用,选 Agent Builder;如果需要稳定运行的后台自动化流程,选 Make;而对于复杂应用,可以考虑两者协同。

这种差异化定位,反映了 AI 工具生态的演化方向:不是简单的"谁取代谁",而是各自专注于最擅长的领域,最终形成互补的工具链。理解这一点,你就能在选型时避免走弯路,把时间花在真正重要的地方。

完整资料在这里,记得拿走

本期是决策框架和 Agent Builder 跟 Make 之间对比的精华信息。如果你需要完整的十个维度评分卡、整个讲义的脑图,以及包含了所有的操作细节、参数配置避坑技巧的完整的直播回放呢,请点击此链接获取。

精英圈会员请在「AI 精英圈 PRO 资源库」中获取所有完整资料。

Responses